水不足は世界で大きな問題となっています。日本に暮らしていると水に困ることはあまりないかもしれませんが、潜在的な水不足状態にあります。この記事では、水を原因として発生している問題から新しい技術、自分達が取り組める対策について解説しますので、ぜひチェックしてみてください。

水不足って本当?

日本人は、1日に約200~300リットルの水を使っているとされています。そのため、日本に住んでいると実感しにくいかもしれませんが、地球規模で見ると水不足は非常に深刻な問題です。

不衛生な水を飲まざるを得ない状況に追い込まれたり、近隣国同士が対立して戦争の火種になったりと、水の利用を中心とした問題が数多くあります。水不足の原因としては、水資源が減少していることよりも資源配分にズレが生じていることが挙げられます。

たとえば、インドは人口が増加しているにもかかわらず、インフラ計画が進んでいないため水不足状態にあるといえるでしょう。また「目に見えない水」の国同士のやり取りについて知ると、水不足は資源配分のバランスが崩れているため、発生していることがわかります。

ここでは世界で水不足が問題で引き起こされている問題についてご紹介します。

世界では水不足が深刻な問題になっている

世界の総人口は78億人ともいわれています。その半数近くの36億人が水不足問題に直面しており、そのうちの20億人は安全に使用できる水を確保できないとされています。

ばい菌やウィルスに汚染された水を使用せざるを得ない状況にあると、致死率が高い病気が蔓延してしまう可能性が高まるでしょう。世界規模で見ると、目の前の水が危険であると理解していても飲まざるを得ないことがあります。

安全に使用できる水がなければ、明日へ命をつなぐことも難しいといえるでしょう。また、地球上にある水分のほとんどが海水です。そのなかで、飲料水として使用できる水の割合は全体の0.01%に満たないとされています。

このまま水不足が進んでしまい、水資源が枯渇すると生態系へ影響が及ぶことも考えられるでしょう。

水不足が戦争の引き金となることもある

水は人間が生命を維持するのに欠かせないものです。ときには、水不足が原因となり戦争にまでなったことがあります。原因としては水資源の分配、上流から汚染物質を流す、所有権の主張などが挙げられるでしょう。

実際の事例として、11の国をまたがって流れるナイル川周辺国では、水資源の使用権を巡り争いが絶えません。また、パキスタンとインドの対立もインダス川を流れる水の所有権によって引き起こされています。

日本も潜在的な水不足状態にある

世界の水不足についてご紹介しました。前述した通り、日本に住んでいると水不足はどこか遠いところで発生している問題のように感じます。

しかし、日本も潜在的な水不足状態にあることを忘れてはいけません。ここでは以下の2つの事例についてご紹介します。

バーチャルウォーター

ウォーターフットプリント

それぞれの概念を理解すると、先進国が水に困ることなく生活していけている理由がよくわかります。

バーチャルウォーター

バーチャルウォーターとは、農作物や畜産物などを生産するときに使用される水を表す概念です。直接目に触れないため「バーチャル(仮想)」と呼ばれており、日本語では「間接水」「仮想水」といわれることもあります。

農産物・畜産物を生産するには大量の水が必要です。生産に使用する水の量の例を挙げると以下のような数値となります。

小麦1kg:2,000Lの水が必要

豚肉1kg:4,500Lの水が必要

牛肉1kg:20,000Lの水が必要

日本の事例を紹介すると、食料自給率が低く、多くの食品を輸入に頼っているのが現状です。そのため、バーチャルウォーターに依存している状態といえるでしょう。

つまり、外国でたくさんの水を使って作られた食物を輸入することで、日本では水を不自由することなく使用しています。

ウォーターフットプリント

ウォーターフットプリントとは、生産から消費後のサイクルまですべてのプロセスで使用された水の量に着目した概念です。ウォーターフットプリントの例を挙げると、以下のようなものがあります。

小麦1kgを生産から消費されるまでに使用される水の量:1,827L

ジャガイモ1kgを生産から消費されるまでに使用される水の量:287L

こちらについても日本の事例を紹介すると、1人あたりのウォーターフットプリントは1日あたり3,800Lとなり、国内外で使用している水の比率を示すと23:77となります。

アメリカやドイツのウォーターフットプリントを見てみると、以下のようになります。

アメリカ:ウォーターフットプリント7,800L/水の使用比率80:20

ドイツ:ウォーターフットプリント3.900L/水の使用比率31:69

※いずれも1人あたりと国外:国内の水資源の使用比率

つまり、先進国の多くは他国から大量の水を輸入することによって、豊かな暮らしを手に入れているともいえるでしょう。

水不足を解決する2つの技術

日本も潜在的な水不足といえる状態ですが、水不足を解決する技術開発が進んでいます。代表的な技術としては、以下の2つが挙げられるでしょう。

人工降雨

海水淡水化

実際に使用されていることもありますが、開発はまだまだ途上にあるといわざるを得ません。ここではそれぞれの技術に分けて概要や事例をご紹介しますので、見ていきましょう。

1. 人工降雨

人工降雨は、人為的に雨を降らせる技術です。何もないところから雨を降らせるような印象を受けますが、既に存在している雨雲を活性化させることによって雨を降らせます。

実は、1960年代から導入されている国もあり、長期的に降雨量を調整する計画が立てられています。しかし、人工降雨の技術を使用すると「本来ならどこかで降るはずだった雨を奪うこと」と同じ意味があり、新たな問題につながる可能性を否定できません。

2.海水淡水化

海水淡水化は、海水に含まれる塩分を除去して淡水を作り出す技術です。主に海洋国家といわれる日本や中国で開発が進められています。

実際に飲み水や農業用水として使用されていますが、塩分を除去した排水(ブライン)の処理に関する問題が懸念材料といえるでしょう。ブラインは塩分濃度が高く、そのまま海へ排出してしまうと海洋生態系へ悪影響を及ぼす可能性があります。

水不足問題に私たちができる3つの対策

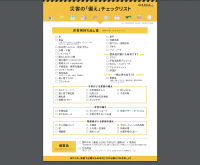

水不足問題に私たちができる対策には、以下の3つが挙げられます。

水を効率的に使う

節水を心がける

水源を守る

日本に暮らしていると、水不足は遠くのできごとのように感じてしまいがちです。しかし、先にも解説したように「どこかの国から水を輸入すること」によって私たちは水不足の心配がありません。

当事者意識を持って、できることから取り組んでみてはいかがでしょうか。ここではそれぞれに分けて私たちができる対策について解説しますので、見ていきましょう。

1.水を効率的に使う

食洗機や洗濯機を買い替えると、効率的な水の利用につながります。たとえば、食器を手洗いした場合と食洗機を取り入れた年間の光熱費と水道使用量は以下の通りです。

手洗い:年間でガス81.62㎥、水道47.45㎥

食洗機:年間で電気525.20kWh、水道10.80㎥

食洗器の方が、水の使用量を1/5程度に抑えられます。初期費用は必要ですが、長期的に見ると資源の使用量を減らしながら効率よく家事をこなすことにつながるでしょう。

2.節水を心がける

水は生活に密着した重要な存在です。そのため、生活の中でもあらゆるシーンで利用します。水を使うシーンは、思い浮かぶだけで以下のような状況が考えられるでしょう。

料理

洗面

トイレ

お風呂など

生活のあらゆるシーンで使用する水を意識的に節水するように心がけましょう。簡単にできる工夫は流しっぱなしにしない、洗面は水を貯める、節水グッズを使うなどちょっとした手間でできる工夫はたくさんあります。

3.水源を守る

「水源を守る」というと大きなことをしなければならないような気がします。

私たちができることに目を向けると「どのように排水を少なくするか」を考えるとよいでしょう。以下のような対策を意識してみてください。

洗濯ネットなどを使ってゴミを排水に流さない

シャンプーやリンスを使いすぎない

食べ残し・飲み残しをしない

1日単位で考えると小さなことかもしれませんが、継続すると水源を守ることにつながります。

まとめ

水不足に関する問題や新しい技術、私たちができる対策についてご紹介しました。日本で暮らしていると、水不足は遠い場所での問題に感じてしまいがちです。しかし、実際に今日を生きる水を確保できない人もたくさんいます。

また、私たち自身は水に困っているように感じていませんが、他国から水を輸入しているため豊かな暮らしを手に入れているとわかるでしょう。

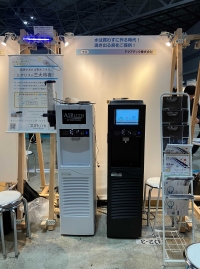

新たな水資源の確保手段になり得るのが、空気から水を生成する「AIRLITH(エアリス)」です。エアリスは原水が不要なため、電源さえあれば自宅で飲料水を自ら作り出す事ができます。エアリスで生成された水は、ミネラルウォーターなどと変わらない味や成分となっており、安心して利用できます。

さらに、空気清浄機能も搭載されているため、お部屋の空気もクリーンな状態を維持可能です。空気から水を生成する「AIRLITH(エアリス)」が気になる方は、こちらもチェックしてみてください。

https://airlith.com/